Dans ces années, qui pourraient être les années 90, un virus létal circule. Il transforme petit à petit les victimes contaminées en statue de pierre. Les stigmates sont suffisamment apparents pour que les peurs sociétales, empreintes de la mémoire collective d’épidémies transmissibles par le sang, refassent naturellement surface. Le parallèle que fait le film de Julia Ducournau avec les contaminations par le VIH de cette époque, et les stigmatisations des personnes homosexuelles et usagers injecteurs qui les accompagnaient, n’est bien entendu pas anodin…

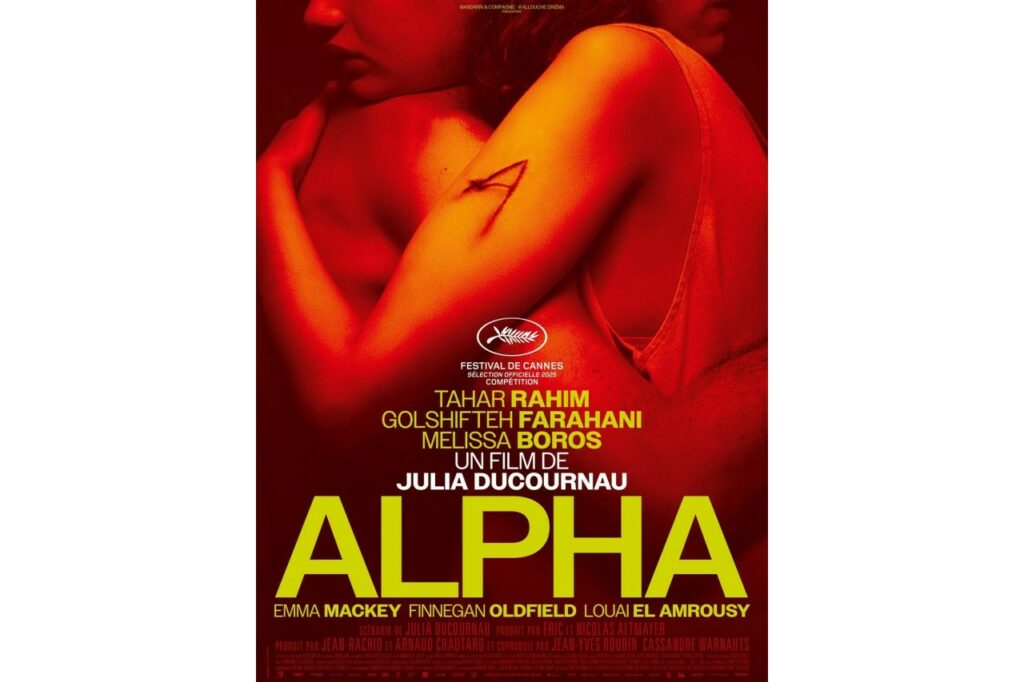

Ici, une jeune adolescente de treize ans, fraichement tatouée d’un “A“ qui signe son prénom “Alpha“, redoute une contamination que sa mère médecin hospitalière connait bien pour accompagner en fin de vie les personnes qui en sont victimes.

L’oncle Amin fait partie de ces victimes, contaminé, lui, suite à un ou plusieurs échanges de seringue. Il porte les stigmates de ses injections à répétition, avant de porter celles de la maladie qui le précipite inexorablement vers la fin.

Sa sœur, la mère d’Alpha, accepte de l’accueillir chez elle pour le soigner, le panser, mais surtout l’aider à aller au bout d’un sevrage qu’il accepte, semble-t-il, uniquement pour lui faire plaisir. Il n’aurait rien contre une dernière injection qui le précipiterait dans un sommeil sans fin, et le débarrasserait pour de bon de la maladie qui le ronge, des souffrances physiques qui vont avec, mais aussi de ce besoin de respirer qui l’a toujours accompagné, étouffé par une pression familiale omniprésente.

La rencontre de Alpha et Amin, qui logent dans la même chambre, est le nœud central du film. Lui est porteur d’un virus, elle est potentiellement contaminée, alors ensemble ils partagent la même exclusion et le même repli dans une pièce de quelques mètres carrés où la cohabitation est aussi réconfortante qu’étouffante.

La mère d’Alpha se débat, elle, avec son inquiétude viscérale et légitime de perdre un frère et une fille dans le même temps. Elle refuse de capituler, mais tente, autant que faire se peut, de poser un cadre familial protecteur, pour garder le contrôle de la situation…

Si les usages de substances psychoactives ne sont pas le thème central du film, les problématiques historiques de contamination et de stigmatisation des usagers sont bel et bien présentes. Elles nous rappellent celles qui ont été déterminantes dans les années 80 et 90 pour amorcer des actions et politiques de prévention et de réduction des risques et des dommages dont l’efficacité n’est plus à démontrer à défaut de suffisamment les développer…

Thibault de Vivies,

DopamineCity.fr