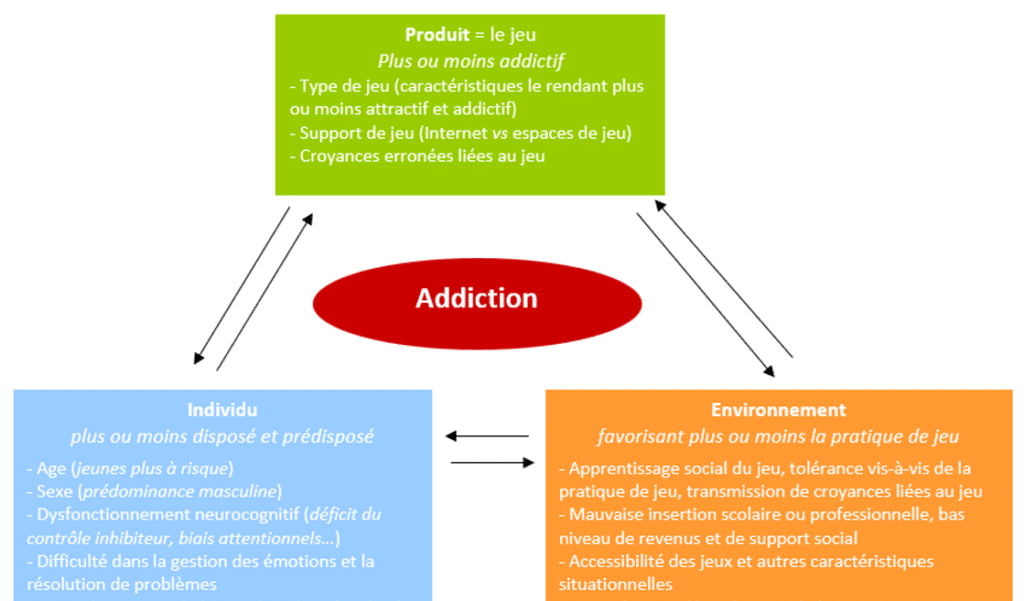

Dès les années 1980, Claude Olivenstein, à propos des toxicomanies, a défini la notion d’addiction comme la rencontre entre un produit (plus ou moins addictif), un individu (plus ou moins disposé et prédisposé), et un environnement (moment socio-culturel qui favorise plus ou moins la consommation) (Olievenstein, C. (1983). Tous Les Drogués Ne Sont Pas Des Toxicos. In R. Laffont (Dir.), La Drogue Ou La Vie (pp. 265-273)). Ainsi naissait le concept désormais bien connu du triangle addictif, qui a depuis été largement détaillé, et étendu au spectre des addictions comportementales (addictions sans produit).

Les grands facteurs de risque de développement et de maintien d’une conduite addictive liée aux jeux d’argent et de hasard peuvent être représentés par ce triangle :

Ainsi, toutes les personnes qui expérimentent les jeux d’argent et de hasard ne développeront pas forcément une addiction. C’est l’association entre les particularités propres de chaque individu :

- traits de personnalité, histoire personnelle,

- les caractéristiques propres de chaque offre de jeu : disponible ou non sur Internet, avec un rythme de mise possible plus ou moins élevé…,

- un environnement favorable ou pas au jeu : régulation plus ou moins protectrice, accessibilité des jeux, dispositifs de prévention disponibles… En fonction de la protection, cela peut créer un terreau favorable au développement d’une pratique de jeu excessive.

Le concept de rétablissement

L’addiction est une pathologie chronique, avec des vulnérabilités qui restent présentes même après l’arrêt du comportement addictif (par exemple, à âge équivalent, une personne qui a joué de manière excessive pendant plusieurs années pourra être plus réceptive à une publicité sur le jeu qu’une personne qui n’a jamais joué au cours de sa vie). Mais même si des vulnérabilités persistent, il est possible d’atteindre un stade dit de « rétablissement ».

Lorsqu’on parle de rétablissement, on pense souvent à la rémission clinique (absence de symptômes) ou à la rémission fonctionnelle (retour au niveau de fonctionnement antérieur à la maladie). Mais le rétablissement doit être appréhendé comme un processus dynamique plutôt qu’une fin en soi. En d’autres termes, il ne s’agit pas tant de revenir à l’état antérieur à la pathologie, ni de parvenir à une gestion des symptômes qui permettent de retrouver un niveau de fonctionnement antérieur à la maladie, que de forger un nouveau mode de vie qui ait du sens et qui soit satisfaisant. Le rétablissement doit donc tenir compte non seulement des évolutions liées au jeu (réduction de la sévérité du trouble, diminution ou arrêt des épisodes de jeu…) mais également d’autres aspects de la vie comme l’amélioration de la santé mentale, des relations sociales, ou de la qualité de vie.

Une analyse des études réalisées sur le sujet décrit les quatre caractéristiques principales du rétablissement pour le jeu problématique :

- Un travail introspectif par lequel l’individu reconnaît, prend pleinement conscience et accepte son propre trouble, ainsi que des pensées, émotions et comportements qui accompagnent ce trouble.

- Un engagement de l’individu dans son propre processus de rétablissement, impliquant l’adoption de nouveaux comportements, tant liés au jeu (arrêt ou réduction de la pratique) qu’indépendants de celui-ci (par exemple, s’investir dans de nouvelles activités qui peuvent être sportives, artistiques…). Ce processus implique de s’engager dans des activités qui ont du sens pour l’individu, au-delà d’ éviter simplement l’inactivité et de rester occupé pour ne pas/moins jouer.

- L’amélioration du bien-être social, mental, matériel et financier.

- La reconsidération de la question de la rechute : le joueur engagé dans le processus de rétablissement doit progressivement reconnaître la nature cyclique et donc ambivalente de ce dernier, afin de comprendre et d’accepter que la rechute, bien loin d’être un échec en soi, puisse faire partie intégrante du processus.

Aller plus loin sur l’espace Jeux d’argent et de hasard

Informations, parcours d’évaluations, bonnes pratiques, FAQ, annuaires, ressources, actualités...

Découvrir